L’occasion de ce parcours a été une balade pour la librairie Le Genre

urbain, désormais 30 rue de Belleville et alors rue de Tourtille.

- La dernière barricade de la Commune : elle tomba le 28 mai, à 13h. Ce fut, au choix, celle de

la rue de Tourtille, au coin de la rue Ramponneau, dans le 20e, dont

Lissagaray a peut-être été le

dernier défenseur (Il sera en exil à Londres, l’amour des 18 ans d’Eleanor Marx, dite Tussy, la

cadette ; il en a lui-même 34), si l’on en croit un dessin de Robida (né en 1848, il habita

Belleville de 1869 à 1882, avant de filer sur Argenteuil) désignant celle-ci

comme « la dernière barricade de la Commune ».

Mais ce fut peut-être celle de la

rue de la Fontaine-au-Roi que l’on évoque en traversant Bisson, qui la

prolonge : sur celle-là, tenaient encore Jean-Baptiste Clément, Théophile

Ferré, délégué à la Sûreté générale et son frère Hippolyte, Varlin, un

garibaldien... « Au moment où vont partir leurs derniers coups, une jeune

fille venant de la barricade de la rue Saint-Maur arrive, leur offrant ses

services. Ils voulaient l’éloigner de cet endroit de mort, elle resta malgré

eux. A l’ambulancière de la dernière barricade et de la dernière heure,

Jean-Baptiste Clément dédia longtemps après la

chanson des Cerises », écrira Louise

Michel.

0n a encore l’hypothèse de celle de la rue Oberkampf ? De celle

de la rue Rébeval dans le 19e mitoyen ? En tous cas, elle se

situa dans le périmètre du croisement des rue et boulevard de Belleville.

0n remonte la rue

de Belleville :

|

| Le Paradis du théâtre de Belleville par Eugène Carrière |

- théâtre de Belleville, 48 rue de Belleville. Dans ce

théâtre que viendra peindre Eugène

Carrière allant sur le motif du Paris ouvrier, « surprendre le peuple

dans son intensité émotive », comme l’écrit Leyret, Nadaud, député, donne souvent des conférences sur le thème de

l’urbanisme, lui qui est l’inventeur de l’aphorisme « quand le bâtiment

va, tout va. »

0n croise :

- habitation ouvrière à bon

marché, coopérative, 57 rue Julien

Lacroix, statuts adoptés en 1903.

- manifestation du 14 juillet

1944, bd et rue de Belleville,

jusqu’autour du métro Pyrénées. La manifestation est protégée par deux

compagnies de FTP qui empêchent la police d’intervenir. Mais c’est en s’y

rendant qu’Yves Toudic est

intercepté faubourg du Temple et assassiné dans la rue par les brigades spéciales

de la préfecture.

0n prend la rue Piat, puis à

gauche, au bout, la rue des Envierges :

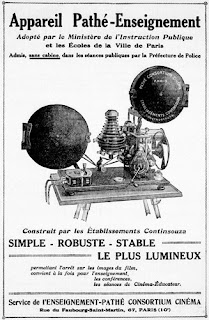

- établissements Continsouza, 18 villa Faucheur, 9 rue des Envierges.

Fondés à la fin de novembre 1909, ils fabriquent des instruments de précision

puis, comme Gaumont de l’autre côté de la rue de Belleville, des appareils

cinématographiques, et emploient 300 ouvriers.

|

| Source Gallica |

La Vérité trotskiste est au 11, rue des Envierges en 1932.

0n croise la rue de la

Mare :

- magasin de la Bellevilloise,

60 rue de la Mare, à partir de

1903 : alimentation générale, quincaillerie, articles de ménage.

La rue de la Mare, où habite Raymond Kojitsky, pseudo Pivert dans les

FTP-MOI, est un vrai schtétl, dit-il. On y est communiste de père en

fils. Henri Krasucki, son chef, qui

serait né rue de Belleville, grandit dans les mêmes conditions ; ils se

retrouvent au patronage de la Bellevilloise.

0n poursuit par la rue Levert et

on croise la rue des Rigoles :

- villa des Rigoles, 61-63 rue des Rigoles, édifiée par la

Société coopérative immobilière des ouvriers de Paris, vers 1868-70,

coop qui regroupait 8 ouvriers : un ébéniste, un carrossier, un tabletier,

un tailleur, un modeleur, un ferblantier, un ciseleur, un menuisier. Maisons

groupées par deux, jardinets latéraux également accolés, disparues dans les

années 70. La même société était à l’origine de 24 maisons individuelles cité

des Pavillons, partiellement disparues.

Par Rigoles puis C. Berthaut, on

arrive au :

- domicile de Camélinat, 135 rue de Belleville. C’est là que

le vieux Communard, né en 1840, l’un des fondateurs de l’Internationale,

directeur de la Monnaie en 1871, qui avait réussi à faire frapper 50 000 francs

de pièces portant sur leur tranche « Travail, Garantie Nationale »,

avait raconté ses souvenirs à André

Marty.

Son cortège funèbre partira de

l’angle de la rue de la Villette avec la rue de Belleville en direction de la

gare de Lyon-Messageries, le 13 mars 1932.

- Groupe d’œuvres sociales de

Belleville, 162 rue de Belleville.

Robert Garric, jeune agrégé de

lettres qui a rencontré le peuple dans les tranchées de 14-18, s’est installé

ici de 1924 à 28, avec d’autres catholiques inspirés par l’encyclique rerum novarum. Il y écrivit son Belleville ; il remarqua

que les pièces de Montéhus mettaient

toutes en scène de très beaux rôles de « prêtres des pauvres »

opposés à la hiérarchie, et qu’elles étaient fort bien acceptées ici par le

public révolutionnaire : « Au dernier tableau du Prêtre en guenilles, la brûlante vision du grand soir était

projetée sur l’écran, et la salle debout et frémissante chantait l’Internationale. »

|

| Source Gallica |

- syndicat du personnel du

Funiculaire de Belleville, 3 rue de

Lassus. Fondé en 1910, il compte 60 membre à la veille de la première

guerre mondiale, et nous rappelle ce tramway à câble souterrain qui descendait

la Courtille comme l’avaient fait les ouvriers « dont la lampe le matin au

clairon du coq se rallume », [1 h de trajet à pied le matin et autant le

soir, disent les ouvriers de 48, qui s’ajoutent aux 10 h qui viennent d’être

accordées ; et l’on ne peut pas habiter près de l’atelier car on en change

trop souvent] ou les fêtards de Carnaval : « deux wagons exigus

réunis par une plate-forme sur laquelle, derrière un appareil à sonnerie, se

tenait le receveur. Le funi

descendait sagement de l’église Saint-Jean-Baptiste à la place de la

République, remontait lentement, stationnait sur une voie de garage... »,

comme le raconte Eugène Dabit.

- domicile de Victor Serge, 24 rue Fessart. C’est aussi

l’imprimerie et le siège de l’anarchie

(sans capitale) à compter de l’automne 1911. Avant d’arriver rue Fessart, l’anarchie

(fondée en 1905 par Libertad,

infirme des deux jambes) avait été durant quelque temps à Romainville (après

Montmartre), et Victor Serge y avait cohabité durant trois mois avec l’équipe

précédente du journal, et future bande à Bonnot : Raymond Callemin, que Serge connait depuis leurs 13 ans, Edouard Carouy, tourneur en métaux,

rencontré en Belgique, végétariens absolus, « n’invoquant que la ‘raison

scientifique’ et ‘l’égoïsme conscient’ », enfin Octave Garnier, ouvrier du bâtiment, sous l’influence duquel ils

allaient évoluer vers l’illégalisme. Le 31 janvier 1912, Victor Serge y est

arrêté comme inspirateur de la Bande à

Bonnot, inculpé de recel après qu’une perquisition a fait trouver deux

revolvers mis là à son insu, et incarcéré à la Santé grâce aux lois scélérates.

Son procès aura lieu un an plus tard, du 3 au 28 février 1913, et il y écopera

de 5 ans de réclusion plus 5 ans d’interdiction de séjour.

- bibliothèque publique, rue Fessart. Créée en 1922 par un

comité franco-américain, elle a été cédée à la ville de Paris en 1924. C’est

une baraque en planches, ouverte l’après-midi, le soir de 20 h à 22 h, et le

dimanche matin. Robert Garric y observe la boulimie de lecture de

Belleville : « ce qui est sûr, c’est que le peuple des ouvriers, des

employés, des manœuvres a une véritable passion de savoir. » Huit à dix

mille livres y sont empruntés chaque mois ; les auteurs sont ceux que

citait déjà Poulot plus de cinquante ans auparavant : Dumas, Balzac, Hugo,

et pour les contemporains : Anatole France, Romain Rolland mais devant eux

tous, et toutes catégories confondues, Pierre Loti. En histoire, c’est celle de

la Révolution, de Michelet, qui sort le plus souvent.

|

| Source Gallica |

La rue est dédiée à Mélingue qui

tint le rôle-titre dans le Chevalier de Maison-Rouge,

adaptation par Dumas de l’Histoire

des Girondins de Lamartine,

immense succès de librairie ; la chanson des Girondins sera l’hymne de la

révolution de 1848. Puis Mélingue jouera dans les trois Mousquetaires.

« Non, voyez-vous, jamais M. Bocage, jamais M. Mélingue ne m’ont donné un

battement de cœur pareil à celui que j’avais en voyant là-bas, au bout de la

rue, dans l’espace resté vide, le commissaire s’avancer avec son

écharpe... » fait dire Alphonse

Daudet à un gamin de Paris né rue de l’Orillon dans l’un de ses Contes du

lundi, Les trois sommations.

|

| La grève de 1936 aux studios Gaumont. Agence Meurisse. Gallica |

- ateliers cinématographiques

Gaumont, 12 à 30 rue des Alouettes ;

la location est au 28. L’industrie du matériel de prise de vues et de

projection fait partie de ce que l’innovation apporte au tissu industriel

parisien au début du siècle : Gaumont a commencé ici avec 200 ouvriers. En

1895, Léon Gaumont installait son

comptoir de photographie dans des hangars, rue des Alouettes. C'est là qu'il

produisit de petits films pour un public découvrant le cinématographe. En 1905,

il construisait un vaste studio moderne, baptisé Cité Elgé (L.G., Léon

Gaumont), où se tourneraient les premiers films sonores ; il s’y

adjoignait un dépôt de celluloïd en 1907.

Cinquante ans plus tard, le Centre René Barthélemy, les studios de

la télévision française, prenaient la suite, soit 2500 salariés :

scénaristes, comédiens, artistes, décorateurs, techniciens. Jusqu’à ce que la SFP (Société Française de Production),

née de l'éclatement de l'ORTF,

émigre à Bry-sur-Marne, en 1993.

Sur 600 m2 des anciens

terrains de la SFP, au croisement de la rue des Alouettes et de la rue

Carducci, un Centre d'art contemporain, Le

Plateau, inauguré en 2002, doit rappeler ce passé culturel.

- coopérative de consommation

l’Union du Plateau, 42 rue des

Alouettes. Fondée en 1881, elle compte 140 sociétaires en 1905.

- la Cordonnerie ouvrière, 81 rue Rébeval ; fondée au mois

de mai 1903 en accord avec le Syndicat des cordonniers, et Renaudin, secrétaire des Cuirs et Peaux. L’Avenir de Plaisance la subventionne à sa création ; elle

aura disparu six ou sept ans plus tard.

Le Père Peinard, d’Emile Pouget, (paru le 24 février 1889),

est sous-titré « Réflecs d’un gniaff ». Le gniaff, c’est le savetier

opposé au cordonnier, c’est l’ouvrier maladroit ; en frontispice du

journal, c’est l’occasion d’un croquis d’échoppe ayant pour nom « A la

botte au cul », la botte de l’enseigne formant le L initial du titre.

Pierre Brochon l’a remarqué,

l’écrivain ouvrier type du 19e siècle, c’est l’artisan cordonnier

parce que c’est celui qui est le moins pressé par la besogne, qu’il peut

interrompre à tout moment pour noter des vers, parce qu’il peut chanter et

composer en travaillant. Se rappelant son oncle, ouvrier cordonnier à

Belleville et membre de la section socialiste du quartier de la Goutte d’Or,

Eugène Dabit le revoit, dans les années 1910 : « Il discutait avec

des camarades, sans cesser une minute de taper son cuir... »

Les cordonniers représentaient

plus de 4% de ceux qui comparurent pour fait de résistance au coup d’Etat de

Louis-Napoléon Bonaparte ; ce sont les cordonniers qui créèrent, en 1866,

la première Chambre syndicale. Après les élections d’avril 1871, la Commune

comprenait nombre de cordonniers : Simon

Dereure, l’animateur de l’Internationale à Montmartre, Trinquet, de Belleville, Emile

Clément, Serraillier (qui

informera Marx des évènements et sollicitera ses conseils), et Benjamin Sicard, capitaine d’état-major

à la préfecture de police. Sans compter Napoléon

Gaillard, et Rouillier, qui

proposera comme première mesure la chopine de rouge pour tous les gamins allant

à l’école.

Le mouvement anarchiste des

années 1890 sera pareillement riche en cordonniers : Emile Henry, fils d’un communard notoire, qui mit au siège de la

Société des mines de Carmaux la bombe qui exploserait au commissariat des

Bons-Enfants, Gustave Babet, et

encore Jean Grave, le pape de la rue

Mouffetard, qui n’était devenu typographe qu’ensuite. Victor Griffuelhes, futur secrétaire général de la CGT, de 1902 à

1909, était également cordonnier.

- usine à gaz le long de la

rue Saint-Laurent (auj. 48 à 70 rue Rébeval). La Compagnie d’Eclairage de

Belleville, l’une des six d’avant la fusion de 1855, a eu son usine ici de 1834

jusque vers la fin du siècle.

L'éclairage des particuliers au

gaz, signalé bientôt par la plaque "Gaz à tous les étages", date de

1830 et durera environ un siècle. L’abonnement se prenait par bec et par an. Le

tarif était fonction de l'heure d'extinction : 22 heures, 23 heures ou minuit,

avec un supplément pour les dimanches et fêtes. Des agents passaient à l'heure dite

pour fermer le robinet de l'abonné mais comme ils ne pouvaient fermer tous les

robinets d’une même échéance en même temps, les compagnies perdaient le montant

de leur retard au désallumage, d’où, le plus tôt que ce fut possible, la mise

en place de compteurs individuels.

- coopérative de production de

cochers, l’Egalitaire, 9 rue

Rébeval.

- usine de chaussures Dressoir

et Pemartin, 18 rue du général

Lassalle, 16-18 et 19 rue Rampal, et 12 passage Lauzin. La présence des

abattoirs de la Villette, achevés en 1867, amène l’implantation de manufactures

de chaussures. « A Belleville, de puissantes entreprises fabriquent la

chaussure. Beaucoup de femmes y travaillent », écrit encore Dabit au début

des années 1930. La manufacture de Dressoir va tripler le nombre de ses

ouvriers entre la fin de la Commune (où ils sont 420), et le début du 20e

siècle, d’autant plus facilement que la liquidation de l’usine à gaz de la rue

Rébeval lui offre de vastes terrains avantageux : 680 ouvriers travaillent

dans sa nouvelle usine sur 159 machines mues par la vapeur ; ils seront

1 100 puis 1230 ouvriers en 1907.

- boulangerie coopérative de

production, la Solidarité Universelle, 3 rue Rampal, vers 1905.

[Le 16 novembre 1867,

chacun des membres du groupe de la rue Myrrha de l’Association

Internationale des Travailleurs, dont le Dr Dupas, chez qui on se réunit deux fois par semaine, Victorine Brocher et son mari, chacun

donc apporte le premier versement de ses 20 francs, payables par fraction, qui

permettront la création d’une boulangerie coopérative dans le quartier de la

Chapelle ; elle sera la première à Paris. Une épicerie coopérative suivra

mais toutes deux couleront d’avoir trop fait crédit durant cet hiver 1867 où un

froid rigoureux s’ajoute à la misère. La boulangerie coopérative renaîtra en

1873 mais, cette fois encore, sans pouvoir durer bien longtemps. Une coop sœur, la boulangerie-biscuiterie

La Coopération socialiste, 84 rue Barrault dans le 13e, sera inaugurée

le 16 septembre 1900, en présence de personnalités du socialisme parisien, dont

Jean-Baptiste Clément. A l’origine de la coop, les typos Xavier Guillemin, de la Fédération du livre, deux fois candidat

pour le P.O.S.R. et Alfred Hamelin,

dirigeants de l’importante coopérative l’Avenir de Plaisance, et les rédacteurs

du Mouvement socialiste, Marcel

Mauss et Philippe Landrieu.

Enfin la boulangerie coopérative l’Evolution sociale, 34 rue de Pontoise, dans le 5e,

aura une succursale 16 rue Linné, dans le même arrondissement, et une autre 56 rue

Mirabeau, à Evry. Elle fournira une vingtaine de coopératives de consommation

entre 1909 et 1911.]

- la Courtille, autrement dit la rue de Paris, (auj.

rue de Belleville). « La partie inférieure de la grande rue de Paris est

demeurée célèbre, sous le nom de Courtille, pour le défilé hideux et grotesque

qui y terminait autrefois le carnaval » écrit le guide Joanne de 1863. Du

faubourg du Temple jusqu’à l’église Saint-Jean-Baptiste, c’est une suite

ininterrompue d’établissements de toutes tailles. A la barrière de la

Courtille, Martin Nadaud travaille en 1834 : « la jeunesse de

l’intérieur de Paris, qui travaillait en chambre, privée d’air pendant la

semaine, y accourait en foule » le dimanche. Nadaud, lui, travaille en

plein air mais vit dans un garni malodorant (il nous en détaille les odeurs de sanitaires

et de chaussettes), où l’on est douze par chambre. Originaire d’un village

creusois, il garde le goût de la nature.

- université populaire

Fondation universitaire, 19 rue de

Belleville. On retrouve Guillemin et Hamelin au siège de la revue

Génération

consciente, 27 rue de la Duée, à l'Université populaire du 20e, pour

une conférence consacrée aux coopératives et aux « pots-de-viniers »,

conférence dont le Cercle des coopérateurs de la Bellevilloise allait mettre

les idées en œuvre en expulsant manu militari ses gérants indélicats.

- coopérative de production

d’ébénistes en sciences et fantaisie, 18 rue de Belleville.

- salle Favié, 13 rue de Paris. Fondée en 1830, elle

pouvait accueillir 3 000 danseurs sur 1 100 m² ; c’était

l’établissement favori des ouvriers de Belleville et de Ménilmontant. (En 1848,

le Club des Montagnards de Belleville s’y réunit, présidé par Pottier, ancien

fabricant de casquettes devenu commis voyageur, qui habite 108 rue de Ménilmontant ;

le 23 juin 1848, ce sont ses membres qui défendront les barricades de la rue

d’Angoulême et celles de la rue des Trois Bornes, et ils mettront deux généraux

et 300 soldats hors de combat.)

Le père Favié, enrichi sous l’Empire

refusant sa salle, c’est Dénoyez, au 8, qui devient la salle politique, mais

les Montagnards de Belleville vont retrouver le chemin de Favié en 1870-71, la

salle étant « réquisitionnée » par la Commune : on y entendra Vallès, Ranvier, Ferré, Rochefort. Le dernier coup de canon

fédéré est tiré à midi, rue de Paris, de la barricade située en face de Favié,

défendue par deux pièces de 12.

Favié mort vers 1871, le bal,

sous la direction de son gendre, perd son caractère ouvrier et devient le

rendez-vous des souteneurs et des filles publiques, mais la salle reste une

salle politique où s’exprimeront Louise

Michel, Jean Allemane, Edouard Vaillant... Le dimanche 6

novembre 1887 s’y tient un meeting organisé par les 22 chambres syndicales,

avec 2 000 participants, surtout des gars du bâtiment, qui approuvent

l’idée d’une grève générale suspendant la vie sociale dans tout Paris.

Le dimanche 5 août 1888, y a lieu

une réunion organisée par les blanquistes à l’occasion de la grève des

terrassiers et des verriers. Eudes,

ancien général de la Commune en assure la présidence, alors qu’il s’écrie

« Honte aux riches ! Honte aux traîtres ! Honte à la

bourgeoi... » il tombe sur le pupitre, les bras en avant, la tête sur la

carafe d’eau ; il expirera dans le jardin où on le transporte.

Le 11 août 1893, le Comité d’organisation de la Grève générale,

issu du premier congrès unitaire des Syndicats et des Bourses tenu un mois plus

tôt, se réunit salle Favié. Parmi une vingtaine d’orateurs, ce sont les

anarchistes qui sont les plus écoutés. Le 24 septembre, nouvelle réunion, avec Bernard Besset, le 1er

secrétaire de la Fédération des Bourses ; la salle est mise en vente peu

après. Elle prendra ensuite le nom de Palais

du Travail. Le mercredi 1er juillet 1908, à 8 h 30, un grand

meeting de la CGT y aura encore pour ordre du jour « la grève

générale », avec Griffuelhes et Yvetot comme orateurs, mais perturbé par

des anarchistes individualistes, Libertad à leur tête, rien n’y sera décidé.

Des représentations théâtrales en yiddish y sont données dans les années 1920.

|

| Source Gallica |

- grand marchand de vin

Dénoyez, 8 rue de Paris

(auj. de Belleville) Gambetta, Flourens, Vallès y prononcent encore en

1869 la plupart de leurs discours. A Dénoyez succèderont les Folies-Belleville,

la plus grande salle de bal de Paris.

- La Vielleuse, à l’angle de la rue de Belleville et du bd de

Belleville, a été l’un des grands bals de la Courtille. Son miroir,

touché par un obus de la grosse Bertha en 1918, n’a pas été réparé. A sa

terrasse, le 13 juillet 1941, les jeunes communistes du 11e chantent

les chants de la liberté et fêtent le 14 juillet. Il y a là Jean Capievic, responsable à l’Avant-Garde et à la propagande

pour la région parisienne, Gilbert

Brustlein, vendeur sur les marchés, Fernand

Zalkinov, ouvrier fourreur, Acher Semhaya, ouvrier du bâtiment, Simon Lichtenstein, Liliane Lévy, Maurice et Henri Chévit, Charles

Dinestein, etc. La police arrête un certain nombre d’entre eux ;

Liliane Lévy a juste le temps de se cacher avec les tracts dans les sous-sols

du café. Le café est démoli le 15 février 1882.

Le miroir en question dans le JT Paris IdF du 2 février 1982 :

Le miroir en question dans le JT Paris IdF du 2 février 1982 :

- Au Lapin Vengeur, barrière

de Belleville (auj. place du Gal Ingold), au bout du faubourg du Temple.

« Le dimanche, l’ouvrier vrai,

écrit Denis Poulot, va se promener

avec sa femme et ses enfants dans les promenades publiques, visite les musées,

les expositions, l’été plus spécialement, va à la campagne dans les environs de

Paris, à dix heures il est rentré. »

Passons à l’ouvrier, le second dans l’ordre décroissant de sa

nomenclature : « Quand il fait beau le dimanche, à une heure, tout le

monde en route, à Saint-Ouen (pour la friture), Joinville, Romainville ou

Bondy, on dîne au Lapin Vengeur, [l’enseigne représente un lapin tuant d’un

coup de pistolet un cuisinier] on rentre chargé de lilas ou de muguet, même de

simples fleurs des champs ; à onze heures, tout le monde dort. »

Pour l’ouvrier mixte, « le dimanche, le dîner à la barrière est de

rigueur, il prend son allumette de campagne, quelquefois un poteau

kilométrique, mais rarement le poteau télégraphique. [argot des mécaniciens du

chemin de fer, distinguant 5 degrés dans la biture ; ici les trois

derniers] ».

Après la Commune, il fallut

attendre 1881 pour que, sous la pression des conseils municipaux, le préfet de

police autorisât le rétablissement de quelques-unes des fêtes des villages

annexés : celles de Belleville, de Charonne, d’Auteuil, de Passy ; la

Foire au Pain d’Epice seule, très surveillée, ayant perduré. Vallès

commenta : le peuple « n’a pas encore le pain, mais on lui a rendu

les spectacles. On a rétabli les foires dans les communes et les faubourgs. »

Comme dans toutes les salles de Belleville, fête et lutte sont indissociables : le 1er avril 1868, MM. E. Brisebarre et E. Blum, auteurs du Lapin vengeur, annoncent dans l'Indépendance dramatique que c'est naturellement au Lapin vengeur qu'ils régaleront les artistes du Châtelet si leur pièce atteint la centième.

En juin 1890, c'est au Lapin vengeur que les possibilistes réclament la création de lavoirs municipaux pour faire pièce à l'augmentation de 5 centimes/jour de leurs tarifs décidée par les propriétaires de lavoirs privés.

La cavalcade de mi-carême de mars 1893, qui part à 14h de l'annexe de la Bourse du travail de la rue J.-J. Rousseau, a pour point d'arrivée le Lapin vengeur. Ses sujets offrent là un banquet à la reine de la chambre syndicale ouvrière des blanchisseuses, une jolie brunette de 20 ans, Louise Vivien, après quoi le bal s'y ouvre à 23h.

Enfin en septembre 1924, après la scission syndicale, c'est au Lapin vengeur qu'une poignée de militants de la Seine et de la Seine & Oise crée une union interdépartementale qui prendra le titre, après la réunification de 1935, d'Union des Syndicats Ouvriers de la Région Parisienne (CGT).

Les tramways électriques empruntèrent tôt ces lignes dominicales : dès 1896, la ligne République-Romainville emmenait les voyageurs sur ses tramways à impériale.

En juin 1890, c'est au Lapin vengeur que les possibilistes réclament la création de lavoirs municipaux pour faire pièce à l'augmentation de 5 centimes/jour de leurs tarifs décidée par les propriétaires de lavoirs privés.

La cavalcade de mi-carême de mars 1893, qui part à 14h de l'annexe de la Bourse du travail de la rue J.-J. Rousseau, a pour point d'arrivée le Lapin vengeur. Ses sujets offrent là un banquet à la reine de la chambre syndicale ouvrière des blanchisseuses, une jolie brunette de 20 ans, Louise Vivien, après quoi le bal s'y ouvre à 23h.

Enfin en septembre 1924, après la scission syndicale, c'est au Lapin vengeur qu'une poignée de militants de la Seine et de la Seine & Oise crée une union interdépartementale qui prendra le titre, après la réunification de 1935, d'Union des Syndicats Ouvriers de la Région Parisienne (CGT).

Les tramways électriques empruntèrent tôt ces lignes dominicales : dès 1896, la ligne République-Romainville emmenait les voyageurs sur ses tramways à impériale.